「新木場」は、読んで字の如く、言わずと知れた「材木の街」。

そんな新木場ならではの魅力を伝えてくれるのが、こちらの「木材・合板博物館」です。

木材・合板博物館の中は、展示の内容ごとに5つのエリアに分かれていて、様々な切り口から、「木材」や、それを作るための「環境」について学ぶことができます。

今回は、木材・合板博物館の中でも、「木」そのものに焦点を当てた『木のこといろいろ』のエリアと、

何枚もの薄い木の板(ベニヤ)を張り合わせて「合板」を作る過程を学ぶ、『合板を知ろう』のエリアについてご紹介します♪

なお、「森林」や「地球環境」についての内容を知りたい!という方は、こちらの記事をご覧ください。

実際に木に触れることで、学びも楽しさも広がる!

一つ目の『木のこといろいろ』のエリア。

こちらは、いろんな「木の板」の展示が行われていたり、世界一重い木と軽い木の「重さ比べ」が出来たりと、小さなお子様でも、目で見て、手で触って「木材」や「合板」のことを体感できる、人気エリアとなっています。

種類の違う様々な木の板を、「木琴」のように叩くことができるコーナー。

▲重さや質感・硬さなどが影響して、高いもの、低いもの、鋭いもの、鈍いもの・・・と、様々な音色を響かせます。

異なる3種類の木を水に浮かべて見ると・・・

▲実際に自分で水に入れたり、触ったりすることができます♪

浮くもの、沈むもの。浮き方も木によって異なります。

「不思議だね〜!」

このように、一言で「木」と言っても、本当にいろんな種類・特性があって、それぞれの性質を活かしながら活用されていることがわかりますね。

博物館最大の見所「ベニヤレース」。

次に、『合板を知ろう』のエリア。

こちらでは、材質や加工法、表面の仕上げなどによって分類された、様々な種類の「合板」を並べて見ることができます。

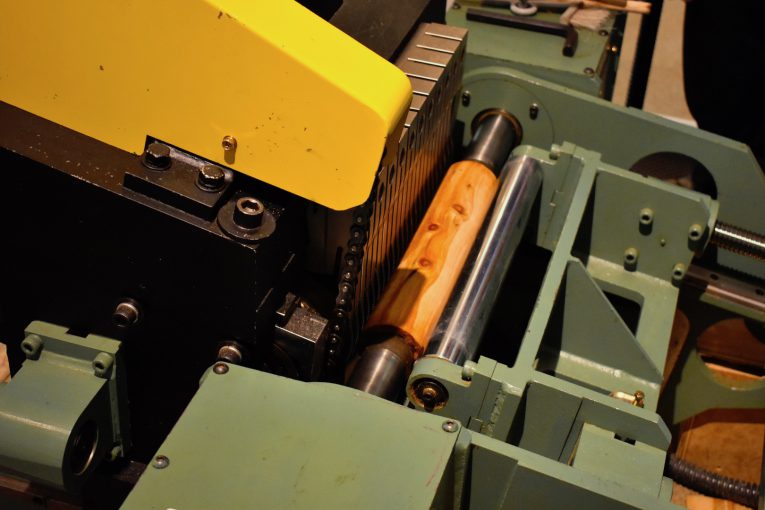

さらに、なんとこのエリアでは、丸太の状態の木をかつらむきして、合板を作る材料である単板(ベニヤ)を作る工程を、実際に見ることができるんです。

▲この機械のことを「ベニヤレース」と言います。

操作側から見るとこんな感じ。

▲丸太の側面に歯を当てて、薄く剥いていくようなイメージです。

ほんの数秒で、厚さ数ミリのベニヤが出来上がりました。

この技術のおかげで、私たちの生活に合板を取り入れることができるんですね♪

木材・合板博物館では、この他にも、合板ができるまでの歴史や、私たちの生活のどのような場所に合板が活用されているのかを知ることができます。

こうして見てみると、今まで当たり前にあった「木」について、新しい発見や、改めて気づくことがたくさんありますね。

今まで以上に木に感謝し、木を大切にしようという気持ちが湧いてきます。

子供から大人まで、みんなが楽しみながら学ぶことができる木材・合板博物館。

ご家族でのご来場や、学校の社会科見学にもぴったりな施設です。

入館料は無料で、開館中であれば誰でも入館することができますが、日程や時間によってはベニヤレースの稼働ができない場合もありますので、特に団体での訪問の際には事前の予約がオススメです♪

なお、今回は3階の展示フロアの様子をご紹介しましたが、4階では木材を使った工作体験などを行うことができます。

その様子はこちらの記事をご覧ください♪

更新日:2021年5月29日